CURRENT AFFAIRS – 28/12/2024

- CURRENT AFFAIRS – 28/12/2024

- Climate disasters in 2024 wreaked havoc worldwide, causing losses/2024 में जलवायु आपदाओं ने दुनिया भर में तबाही मचाई, जिससे नुकसान हुआ

- UNSC authorizes new peacekeeping mission in Somalia /यूएनएससी ने सोमालिया में नए शांति मिशन को अधिकृत किया

- NHRC Action on Tribal Suicides in Kerala /केरल में आदिवासी आत्महत्याओं पर एनएचआरसी की कार्रवाई

- Wealth Tax /संपत्ति कर

- Forest and Tree Cover Grows, Fire Incidents Fall/वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़ा, आग की घटनाओं में कमी

- Marginalised by caste, marginalised in education /जाति से हाशिए पर, शिक्षा में हाशिए पर

CURRENT AFFAIRS – 28/12/2024

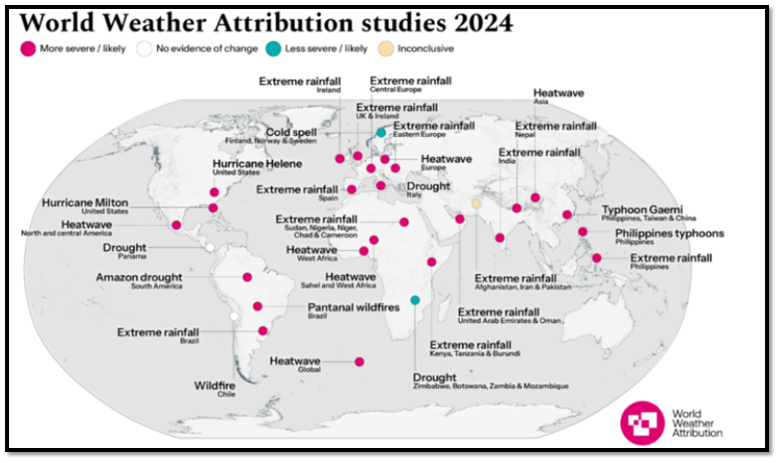

Climate disasters in 2024 wreaked havoc worldwide, causing losses/2024 में जलवायु आपदाओं ने दुनिया भर में तबाही मचाई, जिससे नुकसान हुआ

Syllabus : GS 3 : Environment

Source : The Hindu

The year 2024 marked the hottest in history, with unprecedented climate disasters globally, fueled by rising temperatures and warmer oceans.

- Extreme weather events caused severe casualties, economic losses, and widespread displacement, showcasing the catastrophic impacts of climate change.

Overview of 2024 Climate Disasters

- 2024 witnessed unprecedented climate disasters across diverse regions, from impoverished areas to prosperous cities.

- It was the hottest year on record, with rising atmospheric and ocean temperatures fueling extreme weather events.

- Nearly every analyzed disaster was exacerbated by climate change, marking a dangerous new era of climate impacts.

Impacts of Rising Temperatures

- Extreme heat led to severe casualties, particularly during events like pilgrimages and in countries like Thailand, India, and the U.S.

- High temperatures intensified droughts, wildfires, and hurricanes.

Flooding and Heavy Rainfall

- Warmer oceans and increased evaporation resulted in heavy rainfall and flooding across continents.

- Countries in Africa, Asia, and the Americas experienced historic floods, displacing millions and causing significant casualties.

Hurricanes and Cyclones

- Warmer ocean surfaces increased the energy and destructive potential of tropical cyclones and hurricanes.

- Regions like the Caribbean, the Philippines, and Mayotte faced multiple devastating storms.

Economic Toll and Consequences

- Global damage from extreme weather reached $310 billion.

- These disasters caused loss of life, displaced populations, and worsened poverty, with long-term impacts remaining immeasurable.

2024 में जलवायु आपदाओं ने दुनिया भर में तबाही मचाई, जिससे नुकसान हुआ

वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष होगा, जिसमें वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व जलवायु आपदाएं होंगी, जिसका कारण बढ़ता तापमान और गर्म होते महासागर होंगे।

- चरम मौसम की घटनाओं के कारण गंभीर हताहत, आर्थिक नुकसान और व्यापक विस्थापन हुआ, जो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाता है।

2024 की जलवायु आपदाओं का अवलोकन

- 2024 में गरीब क्षेत्रों से लेकर समृद्ध शहरों तक, विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व जलवायु आपदाएँ देखी गईं।

- यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें बढ़ते वायुमंडलीय और महासागरीय तापमान ने चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दिया।

- लगभग हर विश्लेषित आपदा जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गई, जिसने जलवायु प्रभावों के एक नए खतरनाक युग को चिह्नित किया।

बढ़ते तापमान के प्रभाव

- अत्यधिक गर्मी के कारण गंभीर हताहत हुए, विशेष रूप से तीर्थयात्रा जैसे आयोजनों के दौरान और थाईलैंड, भारत और यू.एस. जैसे देशों में।

- उच्च तापमान ने सूखे, जंगल की आग और तूफान को तेज कर दिया।

बाढ़ और भारी वर्षा

- गर्म महासागरों और बढ़े हुए वाष्पीकरण के परिणामस्वरूप महाद्वीपों में भारी वर्षा और बाढ़ आई।

- अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के देशों ने ऐतिहासिक बाढ़ का अनुभव किया, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और महत्वपूर्ण हताहत हुए।

तूफान और चक्रवात

- गर्म समुद्री सतह ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानों की ऊर्जा और विनाशकारी क्षमता को बढ़ा दिया।

- कैरिबियन, फिलीपींस और मैयट जैसे क्षेत्रों ने कई विनाशकारी तूफानों का सामना किया।

आर्थिक नुकसान और परिणाम

- चरम मौसम से वैश्विक क्षति $310 बिलियन तक पहुँच गई।

- इन आपदाओं के कारण जान-माल का नुकसान हुआ, आबादी विस्थापित हुई और गरीबी बढ़ी, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अथाह रहा।

UNSC authorizes new peacekeeping mission in Somalia /यूएनएससी ने सोमालिया में नए शांति मिशन को अधिकृत किया

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu

The UN Security Council approved a new African Union mission, AUSSOM, to stabilize Somalia amid funding concerns from key donors.

- This mission replaces the larger AU anti-terrorism operation in 2025.

Analysis of the news:

- The UN Security Council authorized the African Union Stabilisation and Support Mission in Somalia (AUSSOM), replacing a larger AU anti-terrorism operation starting January 1, 2025.

- Somalia’s security has relied on foreign resources since Ethiopia’s 2006 invasion, which ousted an Islamist-led administration but triggered a deadly insurgency.

- The European Union and United States, key funders of AU forces, sought to reduce peacekeeper numbers due to concerns over long-term financing and sustainability.

- Negotiations over the new force were challenging, highlighting funding complexities.

- The United States abstained from the vote, citing funding concerns, while 14 other members supported the resolution.

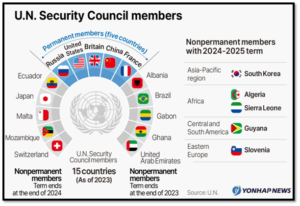

UN Security Council

- The United Nations Security Council (UNSC) is one of the six principal organs of the United Nations.

- It is responsible for maintaining international peace and security and can authorize military action, impose sanctions, and establish peacekeeping operations.

- The council comprises 15 members: 5 permanent members (P5) – China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States – and 10 non-permanent members elected for two-year terms.

- Permanent members have veto power, allowing them to block any substantive resolution.

- Decisions require at least nine votes, including the concurrence of all permanent members.

- The UNSC is headquartered in New York City and holds regular and emergency meetings.

- Its resolutions are legally binding on all UN member states.

यूएनएससी ने सोमालिया में नए शांति मिशन को अधिकृत किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रमुख दाताओं की ओर से वित्तीय चिंताओं के बीच सोमालिया को स्थिर करने के लिए एक नए अफ्रीकी संघ मिशन, AUSSOM को मंजूरी दी।

- यह मिशन 2025 में बड़े AU आतंकवाद विरोधी अभियान की जगह लेगा।

समाचार का विश्लेषण:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया में अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन (AUSSOM) को अधिकृत किया, जो 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले बड़े AU आतंकवाद विरोधी अभियान की जगह लेगा।

- इथियोपिया के 2006 के आक्रमण के बाद से सोमालिया की सुरक्षा विदेशी संसाधनों पर निर्भर रही है, जिसने इस्लामवादी नेतृत्व वाले प्रशासन को हटा दिया, लेकिन एक घातक विद्रोह को जन्म दिया।

- यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो AU बलों के प्रमुख वित्तपोषक हैं, ने दीर्घकालिक वित्तपोषण और स्थिरता पर चिंताओं के कारण शांति सैनिकों की संख्या कम करने की मांग की।

- नए बल पर बातचीत चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें वित्तपोषण की जटिलताएँ उजागर हुईं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्तपोषण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए मतदान से परहेज किया, जबकि 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है और शांति अभियान स्थापित कर सकता है।

- परिषद में 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी सदस्य (P5) – चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका – और 10 गैर-स्थायी सदस्य जो दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

- स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिससे वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं।

- निर्णय लेने के लिए कम से कम नौ वोटों की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल है।

- UNSC का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी नियमित और आपातकालीन बैठकें होती हैं।

- इसके प्रस्ताव सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

NHRC Action on Tribal Suicides in Kerala /केरल में आदिवासी आत्महत्याओं पर एनएचआरसी की कार्रवाई

In News

The NHRC took suo motu cognisance of a news report highlighting an alarming rise in suicides among the tribal population in Kerala’s Peringammala Panchayat in Thiruvananthapuram district.

- The report revealed that 23 suicides occurred in 2024, following 138 suicides in the region between 2011 and 2022.

About National Human Rights Commission (NHRC):

- The NHRC is an independent statutory body established on October 12, 1993, under the Protection of Human Rights Act, 1993.

- It serves as a guardian of human rights in India, overseeing the rights associated with life, liberty, equality, and dignity as guaranteed by the Constitution of India and international covenants.

- The NHRC aligns with the Paris Principles on Human Rights, ensuring accountability and compliance.

Definition of Human Rights:

- According to Section 2(1)(d) of the Protection of Human Rights Act, 1993, human rights encompass the rights related to life, liberty, equality, and dignity protected by the Constitution or outlined in international treaties enforceable in Indian courts.

NHRC Composition

The NHRC is a multi-member body, comprising:

- Full-Time Members:

- A chairperson (retired Chief Justice of India or Supreme Court judge).

- Members include a sitting/retired Supreme Court judge, a Chief Justice of a High Court, and three experts in human rights (one must be a woman).

- Ex-Officio Members: Chairpersons of:

- National Commission for Minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Backward Classes, Protection of Child Rights, and Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

- Appointment:

- Members are appointed by the President of India based on recommendations from a six-member committee led by the Prime Minister, with participation from:

- Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha,

- Leaders of the Opposition in both Houses of Parliament,

- Union Home Minister.

- Consultation with the Chief Justice of India is required for appointing judicial members.

- Members are appointed by the President of India based on recommendations from a six-member committee led by the Prime Minister, with participation from:

- Tenure and Conditions of Service:

- Term: 3 years or up to 70 years of age (whichever is earlier).

- Reappointment: Allowed after completing the term.

- After tenure, members cannot seek employment with the Central or State governments.

- Salaries and Allowances:

- Determined by the Central Government, but terms cannot be altered to members’ disadvantage post-appointment.

- Removal Process:

- The President of India can remove members on grounds such as:

- Insolvency, paid employment outside office, physical/mental incapacity, unsound mind, or criminal conviction.

- For misconduct or incapacity, the matter is referred to the Supreme Court for inquiry, and removal is based on its recommendation.

- The President of India can remove members on grounds such as:

केरल में आदिवासी आत्महत्याओं पर एनएचआरसी की कार्रवाई

NHRC ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पेरिंगमला पंचायत में आदिवासी आबादी के बीच आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया।

- रिपोर्ट से पता चला है कि 2011 और 2022 के बीच इस क्षेत्र में 138 आत्महत्याओं के बाद 2024 में 23 आत्महत्याएँ होंगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में:

- NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

- यह भारत में मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकारों की देखरेख करता है।

- NHRC मानवाधिकारों पर पेरिस सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जो जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

मानवाधिकारों की परिभाषा:

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, मानवाधिकारों में संविधान द्वारा संरक्षित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या भारतीय न्यायालयों में लागू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित अधिकार शामिल हैं।

NHRC की संरचना

- NHRC एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें शामिल हैं:

- पूर्णकालिक सदस्य:

- एक अध्यक्ष (भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश)।

- सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के तीन विशेषज्ञ (एक महिला होनी चाहिए) शामिल हैं।

- पदेन सदस्य:

- अध्यक्ष:

- अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार संरक्षण और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के लिए राष्ट्रीय आयोग।

- नियुक्ति:

- सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति,

- संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता,

- केंद्रीय गृह मंत्री।

- न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है।

- सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- अवधि और सेवा की शर्तें:

- अवधि: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।

- पुनर्नियुक्ति: कार्यकाल पूरा करने के बाद अनुमति दी जाती है।

- कार्यकाल के बाद, सदस्य केंद्र या राज्य सरकारों के साथ रोजगार नहीं मांग सकते।

- वेतन और भत्ते:

- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद सदस्यों के नुकसान के लिए शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता।

- हटाने की प्रक्रिया:

- भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर सदस्यों को हटा सकते हैं:

- दिवालियापन, कार्यालय से बाहर वेतनभोगी रोजगार, शारीरिक/मानसिक अक्षमता, अस्वस्थ मन या आपराधिक दोष।

- कदाचार या अक्षमता के लिए, मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, और उसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है।

- भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर सदस्यों को हटा सकते हैं:

Wealth Tax /संपत्ति कर

In News

Should wealth tax be brought back to address inequality in India?

About Wealth Tax:

- Wealth Tax is levied on the net market value of various assets owned by an individual, such as cash, bank deposits, shares, fixed assets, personal cars, and real property.

- Globally, several countries like France, Portugal, and Spain impose wealth tax.

- The primary objective of the tax is to target unproductive and non-essential assets of individuals.

Wealth Tax in India:

- Introduction: The Wealth Tax Act was introduced in 1957 based on the recommendations of the Kaldor Committee (1955) as a part of tax rationalization measures.

- It imposed a 1% tax on earnings exceeding ₹30 lakh per annum for individuals, Hindu Undivided Families (HUFs), and companies.

- Abolition: Abolished in 2015 due to issues such as Extensive litigation, Increased compliance burden, and High administrative costs.

- Replaced by an increase in the surcharge on the super-rich.

- Replacement measures: The surcharge for individuals with income exceeding ₹1 crore and companies with income over ₹10 crore was increased from 2% to 12%.

Other Relevant Economic Concepts:

- Tobin Tax: A tax on financial transactions, especially currency exchanges.

- Pigovian Tax: Levied to correct negative externalities (e.g., pollution tax).

- Laffer Curve: Demonstrates the relationship between tax rates and tax revenue.

- Tax-GDP Ratio: Indicates the tax revenue as a percentage of GDP, critical for fiscal analysis.

संपत्ति कर

क्या भारत में असमानता को दूर करने के लिए संपत्ति कर को पुनः लाया जाना चाहिए?

संपत्ति कर के बारे में:

- संपत्ति कर किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों, जैसे कि नकदी, बैंक जमा, शेयर, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत कार और अचल संपत्ति के शुद्ध बाजार मूल्य पर लगाया जाता है।

- विश्व स्तर पर, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जैसे कई देश संपत्ति कर लगाते हैं।

- कर का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों की अनुत्पादक और गैर-आवश्यक संपत्तियों को लक्षित करना है।

भारत में संपत्ति कर:

- परिचय: संपत्ति कर अधिनियम 1957 में कर युक्तिकरण उपायों के एक भाग के रूप में कलडोर समिति (1955) की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था।

- इसने व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और कंपनियों के लिए प्रति वर्ष ₹30 लाख से अधिक की आय पर 1% कर लगाया।

- उन्मूलन: व्यापक मुकदमेबाजी, अनुपालन बोझ में वृद्धि और उच्च प्रशासनिक लागत जैसे मुद्दों के कारण 2015 में समाप्त कर दिया गया।

- सुपर-रिच पर अधिभार में वृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- प्रतिस्थापन उपाय: ₹1 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तियों और ₹10 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों के लिए अधिभार 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया।

अन्य प्रासंगिक आर्थिक अवधारणाएँ:

- टोबिन कर: वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से मुद्रा विनिमय पर कर।

- पिगोवियन कर: नकारात्मक बाह्यताओं (जैसे, प्रदूषण कर) को ठीक करने के लिए लगाया जाता है।

- लाफ़र वक्र: कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है।

- कर-जीडीपी अनुपात: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व को दर्शाता है, जो राजकोषीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।

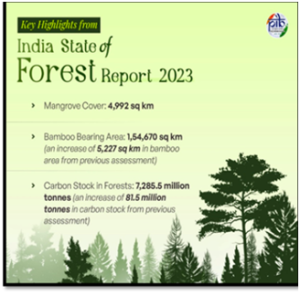

Forest and Tree Cover Grows, Fire Incidents Fall/वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़ा, आग की घटनाओं में कमी

In News

Forests are crucial for combating climate change, preserving biodiversity, and ensuring ecological balance.

- India’s State of Forest Report (ISFR) 2023 highlights significant progress in forest and tree cover expansion, supported by innovative government schemes and community efforts.

- This achievement showcases India’s commitment to balancing environmental conservation with sustainable development.

Introduction

- Forests play a critical role in combating climate change by absorbing carbon, preserving biodiversity, and providing essential ecosystem services like clean air and water.

- India’s positive shift in forest conservation is reflected in the India State of Forest Report (ISFR) 2023.

- The report highlights that Forest and Tree cover now spans 827,357 square kilometers, accounting for 25.17% of India’s land area, including 21.76% forest cover and 3.41% tree cover.

ISFR 2023: A Snapshot of India’s Forests

- The ISFR is a biennial assessment conducted by the Forest Survey of India (FSI) using satellite and field data, with the first report published in 1987.

- The 2023 edition consists of two volumes:

- Volume-I: National-level assessment, covering forest cover, mangroves, forest fires, carbon stock, and decadal changes.

- Volume II: State/UT-level data on forest cover and field inventories.

Growth in Forest Cover

- Forest cover in India increased from 698,712 km² in 2013 to 715,343 km² in 2023.

- Fire incidents decreased significantly, with 203,544 fire hotspots in 2023-24 compared to 223,333 in 2021-22.

- India achieved a carbon sink of 30.43 billion tonnes of CO2 equivalent, an additional 2.29 billion tonnes since 2005, nearing its 2030 NDC target.

Government Schemes and Initiatives

- The Forest Survey of India (FSI) improved forest monitoring through upgraded mapping systems, a Forest Fire Alert System, and digitization of forest boundaries in 25 States/UTs.

Key schemes include:

- Green India Mission (GIM): Enhanced forest cover through restoration and expansion, with Rs. 944.48 crore released to 17 States and 1 UT.

- Nagar Van Yojana (NVY): Developed green spaces in urban areas, with Rs. 431.77 crore allocated for 546 projects.

- School Nursery Yojana (SNY): Promoted tree planting in schools, with 743 projects sanctioned and Rs. 4.80 crore allocated.

- Mangrove Initiative (MISHTI): Restored mangroves along coasts, with Rs. 17.96 crore allocated to several states.

- Compensatory Afforestation Fund Management (CAMPA): Mitigated forest loss due to non-forest activities.

- Afforestation Targets: Annual targets set under the Twenty-Point Programme with a mix of central and state schemes.

- Awareness Campaigns: Tree planting promoted during events like Van Mahotsav and Wildlife Week.

Legal Framework for Forest and Wildlife Protection

- India’s forest and wildlife conservation is governed by key laws, including:

- Indian Forest Act, 1927

- Van Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, 1980

- Wildlife (Protection) Act, 1972

- State-specific laws and Tree Preservation Acts ensure urban and rural tree protection.

People’s Connection with Nature

- Individual contributions like those of Padma Shri Tulsi Gowda demonstrate the importance of community involvement.

- Known as the “Mother of Trees,” she dedicated over 60 years to planting lakhs of trees, creating lush forests from barren lands.

Conclusion

- India is advancing towards environmental sustainability through impressive growth in forest and tree cover, reduced fire incidents, and agroforestry expansion.

- Innovative government initiatives and community participation highlight India’s commitment to conservation and restoration.

- These collective efforts pave the way for a greener, healthier future for all.

वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़ा, आग की घटनाओं में कमी

जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वन महत्वपूर्ण हैं।

- भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 में नवीन सरकारी योजनाओं और सामुदायिक प्रयासों द्वारा समर्थित वन और वृक्ष आवरण विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

- यह उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण को सतत विकास के साथ संतुलित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

परिचय

- कार्बन को अवशोषित करके, जैव विविधता को संरक्षित करके और स्वच्छ हवा और पानी जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करके वन जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- भारत में वन संरक्षण में सकारात्मक बदलाव भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 में परिलक्षित होता है।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वन और वृक्ष आवरण अब 827,357 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के भूमि क्षेत्र का 17% है, जिसमें 21.76% वन आवरण और 3.41% वृक्ष आवरण शामिल हैं।

ISFR 2023: भारत के वनों का एक स्नैपशॉट

- ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा उपग्रह और फ़ील्ड डेटा का उपयोग करके किया जाने वाला एक द्विवार्षिक मूल्यांकन है, जिसकी पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी।

- 2023 संस्करण में दो खंड शामिल हैं:

- खंड-I: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन, जिसमें वन क्षेत्र, मैंग्रोव, जंगल की आग, कार्बन स्टॉक और दशकीय परिवर्तन शामिल हैं।

- खंड II: वन क्षेत्र और फ़ील्ड सूची पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर का डेटा।

वन क्षेत्र में वृद्धि

- भारत में वन क्षेत्र 2013 में 698,712 वर्ग किमी से बढ़कर 2023 में 715,343 वर्ग किमी हो गया।

- आग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, 2023-24 में 203,544 आग के हॉटस्पॉट थे, जबकि 2021-22 में 223,333 थे।

- भारत ने 43 बिलियन टन CO2 समतुल्य का कार्बन सिंक हासिल किया, जो 2005 से 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त है, जो इसके 2030 NDC लक्ष्य के करीब है।

सरकारी योजनाएँ और पहल

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने उन्नत मानचित्रण प्रणालियों, वन अग्नि चेतावनी प्रणाली और 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन सीमाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से वन निगरानी में सुधार किया।

मुख्य योजनाओं में शामिल हैं:

- ग्रीन इंडिया मिशन (GIM): बहाली और विस्तार के माध्यम से वन क्षेत्र में वृद्धि, 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को 48 करोड़ रुपये जारी किए गए।

- नगर वन योजना (NVY): शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान विकसित किए गए, जिसमें 546 परियोजनाओं के लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

- स्कूल नर्सरी योजना (SNY): स्कूलों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया, जिसमें 743 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं और 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

- मैंग्रोव पहल (MISHTI): तटों के किनारे मैंग्रोव को बहाल किया गया, जिसमें 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को 48 करोड़ रुपये जारी किए गए। कई राज्यों को 17.96 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन (CAMPA): गैर-वन गतिविधियों के कारण वनों की क्षति को कम किया गया।

- वनरोपण लक्ष्य: केंद्रीय और राज्य योजनाओं के मिश्रण के साथ बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य।

- जागरूकता अभियान: वन महोत्सव और वन्यजीव सप्ताह जैसे आयोजनों के दौरान वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया।

वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा

- भारत के वन और वन्यजीव संरक्षण प्रमुख कानूनों द्वारा शासित हैं, जिनमें शामिल हैं:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927

- वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- राज्य-विशिष्ट कानून और वृक्ष संरक्षण अधिनियम शहरी और ग्रामीण वृक्ष संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

लोगों का प्रकृति से जुड़ाव

- पद्मश्री तुलसी गौड़ा जैसे व्यक्तिगत योगदान सामुदायिक भागीदारी के महत्व को दर्शाते हैं।

- “वृक्षों की माता” के रूप में जानी जाने वाली, उन्होंने बंजर भूमि से हरे-भरे जंगल बनाने के लिए लाखों पेड़ लगाने में 60 से अधिक वर्ष समर्पित किए।

निष्कर्ष

- भारत वन और वृक्ष आवरण में प्रभावशाली वृद्धि, आग की घटनाओं में कमी और कृषि वानिकी विस्तार के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है।

- नवीन सरकारी पहल और सामुदायिक भागीदारी संरक्षण और बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

- ये सामूहिक प्रयास सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

Marginalised by caste, marginalised in education /जाति से हाशिए पर, शिक्षा में हाशिए पर

Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Social Justice – Education

Source : The Hindu

Context :

- The financial challenges faced by marginalised students in India highlight systemic inequalities in access to education.

- Rising tuition fees in premier institutions like IITs and IIMs exacerbate economic and social barriers for Dalit and underprivileged students.

- Persistent caste-based discrimination and employment challenges further underline the urgent need for systemic reforms.

Supreme Court Intervention in Atul Kumar’s Case

- Atul Kumar, a Scheduled Caste student, lost his IIT Dhanbad seat due to an inability to pay the ₹17,500 seat booking fee.

- The Supreme Court of India exercised its extraordinary powers under Article 142 to grant him admission.

- Many similar cases go unnoticed, leaving deserving students deprived of opportunities due to financial constraints and systemic inequalities.

Rising Tuition Fees

- Government initiatives like “Atmanirbhar Bharat Abhiyan” have led to significant fee hikes in premier institutions.

- IIT undergraduate fees increased by 200% in 2016, rising from ₹90,000 to ₹3 lakh annually.

- IIM tuition fees have also risen significantly:

- IIM-Lucknow by 29.6%, IIM-Ahmedabad by 5%, and IIM-Calcutta by 17.3%.

- IIT-Delhi doubled its M.Tech semester fees from ₹26,450 to ₹53,100 in 2022-23.

- These increases make it difficult for marginalised students to afford higher education, even with schemes like Vidyalakshmi offering limited interest-free scholarships.

Impact on Marginalised Students

- Rising education costs disproportionately affect marginalised communities, preventing them from enrolling in prestigious institutions despite competitive ranks.

- Financial strain has contributed to 122 student suicides in IITs and IIMs between 2014 and 2021.

High Dropout Rates

- Many students drop out due to the inability to sustain the financial burden of education.

- Between 2017 and 2018, 2,461 students dropped out of IITs.

- Over five years, more than 13,500 SC, ST, and OBC students dropped out of central universities, IITs, and IIMs.

Historical and Ongoing Caste-Based Barriers

- Dalits are often confined to low-paying, undesirable jobs, perpetuating economic and social marginalisation.

- In urban sewer and septic tank work, 92% of workers belong to SC, ST, or OBC communities.

- Faculty representation in IITs is skewed, with 95% of positions held by upper-caste individuals.

- Many departments lack SC, ST, or OBC faculty altogether.

Persistent Challenges for Dalit Students

- Despite constitutional provisions, Dalit students face poverty, discrimination, and prejudice.

- Caste-based remarks and social isolation worsen their struggles, leading to emotional distress and, in some cases, suicides.

- Incidents in institutions like IIT Bombay and medical colleges highlight the pressing issue of casteism in education.

Employment Challenges for Marginalised Students

- Family expectations and high unemployment rates exacerbate the pressure on students.

- In 2024, 38% of IIT graduates (approximately 8,000 students) across 23 campuses remained unplaced.

- For marginalised communities, caste identity adds another layer of difficulty in securing jobs.

Conclusion

- Addressing rising fees, caste-based discrimination, and employment disparities is essential for fostering inclusive and equitable higher education and employment opportunities.

जाति से हाशिए पर, शिक्षा में हाशिए पर

संदर्भ:

- भारत में हाशिए पर पड़े छात्रों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियाँ शिक्षा तक पहुँच में प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करती हैं।

- आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों में बढ़ती ट्यूशन फीस दलित और वंचित छात्रों के लिए आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को बढ़ाती है।

- जाति-आधारित भेदभाव और रोज़गार की चुनौतियाँ प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता को और रेखांकित करती हैं।

अतुल कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

- अनुसूचित जाति के छात्र अतुल कुमार ने ₹17,500 सीट बुकिंग शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता के कारण आईआईटी धनबाद की अपनी सीट खो दी।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें प्रवेश देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया।

- इस तरह के कई मामले अनदेखे रह जाते हैं, जिससे योग्य छात्र वित्तीय बाधाओं और प्रणालीगत असमानताओं के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

बढ़ती ट्यूशन फीस

- “आत्मनिर्भर भारत अभियान” जैसी सरकारी पहलों के कारण प्रमुख संस्थानों में फीस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- 2016 में आईआईटी स्नातक की फीस में 200% की वृद्धि हुई, जो ₹90,000 से बढ़कर ₹3 लाख सालाना हो गई।

- आईआईएम ट्यूशन फीस में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:

- आईआईएम-लखनऊ में 29.6%, आईआईएम-अहमदाबाद में 5% और आईआईएम-कलकत्ता में 17.3% की वृद्धि हुई।

- आईआईटी-दिल्ली ने 2022-23 में अपनी एम.टेक सेमेस्टर फीस को ₹26,450 से बढ़ाकर ₹53,100 कर दिया।

- इन वृद्धियों के कारण हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है, भले ही विद्यालक्ष्मी जैसी योजनाएँ सीमित ब्याज-मुक्त छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती हों।

हाशिए पर रहने वाले छात्रों पर प्रभाव

- बढ़ती शिक्षा लागत हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धी रैंक के बावजूद प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं।

- वित्तीय तनाव के कारण 2014 से 2021 के बीच आईआईटी और आईआईएम में 122 छात्रों ने आत्महत्या की है।

उच्च ड्रॉपआउट दर

- कई छात्र शिक्षा के वित्तीय बोझ को वहन करने में असमर्थता के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं।

- 2017 और 2018 के बीच, 2,461 छात्र आईआईटी से बाहर हो गए।

- पांच वर्षों में, 13,500 से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से बाहर हो गए।

ऐतिहासिक और चल रही जाति-आधारित बाधाएँ

- दलितों को अक्सर कम वेतन वाली, अवांछनीय नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक हाशिए पर बने रहते हैं।

- शहरी सीवर और सेप्टिक टैंक के काम में, 92% कर्मचारी एससी, एसटी या ओबीसी समुदायों से हैं।

- आईआईटी में संकाय का प्रतिनिधित्व विषम है, जिसमें 95% पद उच्च जाति के व्यक्तियों के पास हैं।

- कई विभागों में एससी, एसटी या ओबीसी संकाय की कमी है।

दलित छात्रों के लिए लगातार चुनौतियाँ

- संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, दलित छात्रों को गरीबी, भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है।

- जाति-आधारित टिप्पणियाँ और सामाजिक अलगाव उनके संघर्ष को और बदतर बना देते हैं, जिससे भावनात्मक संकट और कुछ मामलों में आत्महत्याएँ होती हैं।

- आईआईटी बॉम्बे और मेडिकल कॉलेजों जैसे संस्थानों में होने वाली घटनाएँ शिक्षा में जातिवाद के गंभीर मुद्दे को उजागर करती हैं।

हाशिये पर पड़े छात्रों के लिए रोज़गार की चुनौतियाँ

- पारिवारिक अपेक्षाएँ और उच्च बेरोज़गारी दर छात्रों पर दबाव को और बढ़ा देती हैं।

- 2024 में, 23 परिसरों में 38% आईआईटी स्नातक (लगभग 8,000 छात्र) बिना किसी नौकरी के रह गए।

- हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए, जातिगत पहचान नौकरी पाने में कठिनाई की एक और परत जोड़ती है।

निष्कर्ष

- बढ़ती फीस, जाति-आधारित भेदभाव और रोज़गार असमानताओं को संबोधित करना समावेशी और न्यायसंगत उच्च शिक्षा और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।