CURRENT AFFAIRS – 07/01/2025

- CURRENT AFFAIRS – 07/01/2025

- U.S. to remove Indian entities from restricted lists, says Jake Sullivan /जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारतीय संस्थाओं को प्रतिबंधित सूची से हटाएगा

- Twigstats: new tool reveals hi-res genetic view of people’s ancestors /ट्विगस्टैट्स: नया उपकरण लोगों के पूर्वजों के बारे में उच्च-रिज़ॉल्यूशन आनुवंशिक दृश्य प्रकट करता है

- Decoding the National Anthem controversy /राष्ट्रीय गान विवाद को डिकोड करना

- What is the human meta- pneumovirus? /मानव मेटा-न्यूमोवायरस क्या है?

- UJALA: 10 Years of Energy-Efficient Lighting /उजाला: ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था के 10 वर्ष

- The Collegium and changes — it may still be early days /कॉलेजियम और परिवर्तन – अभी भी शुरुआती दिन हो सकते हैं

CURRENT AFFAIRS – 07/01/2025

U.S. to remove Indian entities from restricted lists, says Jake Sullivan /जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारतीय संस्थाओं को प्रतिबंधित सूची से हटाएगा

Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu

Jake Sullivan announced the U.S. will remove Indian scientific and nuclear entities from restricted lists, fostering enhanced bilateral cooperation.

What is a restricted list?

- The restricted list refers to a list of entities and individuals in certain countries, including India, that face trade or cooperation restrictions, particularly in sensitive areas like nuclear technology and scientific advancements.

- These restrictions prevent U.S. companies and government entities from engaging in civil nuclear cooperation or providing certain technologies to the listed entities.

- The list was a result of concerns over the proliferation of nuclear weapons and the potential for sensitive technologies being misused.

- For India, many of its leading nuclear and scientific entities have been on this list, hindering full cooperation with the U.S. in civil nuclear and space sectors.

- Recent policy shifts aim to remove these entities from the list to foster greater collaboration in these areas.

Benefits for India:

- Enhanced access to advanced U.S. nuclear technology, fostering growth in India’s civil nuclear sector.

- Improved collaboration with U.S. scientific and technological institutions, boosting India’s research capabilities.

- Increased opportunities for joint ventures and partnerships between Indian and U.S. companies, particularly in space, defense, and nuclear sectors.

- Greater access to U.S. expertise and resources in the development of clean energy solutions, contributing to India’s energy goals.

- Expansion of commercial space cooperation, benefiting India’s space programs through enhanced technology sharing and collaboration.

- Facilitation of India’s participation in global nuclear governance frameworks, improving its standing on the global stage.

- Accelerated innovation and technological development in critical sectors like biotechnology and AI.

जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारतीय संस्थाओं को प्रतिबंधित सूची से हटाएगा

जेक सुलिवन ने घोषणा की कि अमेरिका भारतीय वैज्ञानिक और परमाणु संस्थाओं को प्रतिबंधित सूचियों से हटा देगा, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिबंधित सूची क्या है?

- प्रतिबंधित सूची भारत सहित कुछ देशों में ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची को संदर्भित करती है, जो व्यापार या सहयोग प्रतिबंधों का सामना करते हैं, विशेष रूप से परमाणु प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

- ये प्रतिबंध अमेरिकी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को असैन्य परमाणु सहयोग में शामिल होने या सूचीबद्ध संस्थाओं को कुछ तकनीकें प्रदान करने से रोकते हैं।

- यह सूची परमाणु हथियारों के प्रसार और संवेदनशील तकनीकों के दुरुपयोग की संभावना पर चिंताओं का परिणाम थी।

- भारत के लिए, इसकी कई प्रमुख परमाणु और वैज्ञानिक संस्थाएँ इस सूची में हैं, जिससे असैन्य परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में अमेरिका के साथ पूर्ण सहयोग में बाधा आ रही है।

- हाल ही में नीतिगत बदलावों का उद्देश्य इन संस्थाओं को सूची से हटाना है ताकि इन क्षेत्रों में अधिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत के लिए लाभ:

- उन्नत अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुँच में वृद्धि, भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना।

- अमेरिकी वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के साथ बेहतर सहयोग, भारत की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देना।

- भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों और साझेदारी के अवसरों में वृद्धि, विशेष रूप से अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु क्षेत्रों में।

- स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विकास में अमेरिकी विशेषज्ञता और संसाधनों तक अधिक पहुँच, भारत के ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान।

- वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार, उन्नत प्रौद्योगिकी साझाकरण और सहयोग के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लाभ।

- वैश्विक परमाणु शासन ढाँचे में भारत की भागीदारी को सुगम बनाना, वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति में सुधार।

- जैव प्रौद्योगिकी और एआई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में त्वरित नवाचार और तकनीकी विकास।

Twigstats: new tool reveals hi-res genetic view of people’s ancestors /ट्विगस्टैट्स: नया उपकरण लोगों के पूर्वजों के बारे में उच्च-रिज़ॉल्यूशन आनुवंशिक दृश्य प्रकट करता है

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu

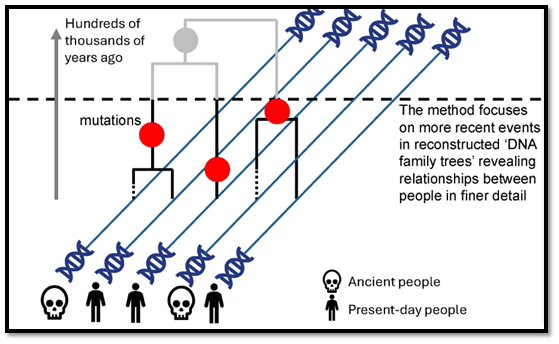

Twigstats is a new method that helps scientists understand the movement and ancestry of ancient populations.

- It provides clearer insights into cultural and genetic changes over time.

Diagram showing how Twigstats works.

What is Twigstats?

- Twigstats is a new method developed by researchers to study the genetic history of populations.

- It helps scientists trace the ancestry of ancient people and understand how they moved and mixed with other groups.

- This method looks at both shared DNA segments and rare DNA variations to get a clearer picture of population history.

- Twigstats improves the accuracy of genetic studies by reducing errors and increasing the statistical power of existing methods.

- The method can analyze large sets of ancient DNA samples and create detailed maps of population movement and ancestry.

- It has been tested on ancient DNA samples from Europe, especially from the Viking Age, to study migration patterns.

- By using Twigstats, researchers can better understand how cultural and genetic changes happened over time.

- It offers a more precise way to reconstruct the past and track the movement of ancient populations.

ट्विगस्टैट्स: नया उपकरण लोगों के पूर्वजों के बारे में उच्च-रिज़ॉल्यूशन आनुवंशिक दृश्य प्रकट करता है

ट्विगस्टेट्स एक नई विधि है जो वैज्ञानिकों को प्राचीन आबादी की गति और वंशावली को समझने में मदद करती है।

- यह समय के साथ सांस्कृतिक और आनुवंशिक परिवर्तनों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है।

आरेख दर्शाता है कि ट्विगस्टैट्स कैसे काम करता है।

ट्विगस्टैट्स क्या है?

- ट्विगस्टैट्स, आबादी के आनुवंशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नई विधि है।

- यह वैज्ञानिकों को प्राचीन लोगों के वंश का पता लगाने और यह समझने में मदद करता है कि वे कैसे चले गए और अन्य समूहों के साथ घुलमिल गए।

- यह विधि जनसंख्या इतिहास की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए साझा डीएनए खंडों और दुर्लभ डीएनए विविधताओं दोनों को देखती है।

- ट्विगस्टैट्स त्रुटियों को कम करके और मौजूदा विधियों की सांख्यिकीय शक्ति को बढ़ाकर आनुवंशिक अध्ययनों की सटीकता में सुधार करता है।

- यह विधि प्राचीन डीएनए नमूनों के बड़े सेट का विश्लेषण कर सकती है और जनसंख्या आंदोलन और वंश के विस्तृत नक्शे बना सकती है।

- प्रवास पैटर्न का अध्ययन करने के लिए यूरोप के प्राचीन डीएनए नमूनों, विशेष रूप से वाइकिंग युग से इसका परीक्षण किया गया है।

- ट्विगस्टैट्स का उपयोग करके, शोधकर्ता बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि समय के साथ सांस्कृतिक और आनुवंशिक परिवर्तन कैसे हुए।

- यह अतीत को फिर से बनाने और प्राचीन आबादी की आवाजाही को ट्रैक करने का एक अधिक सटीक तरीका प्रदान करता है।

Decoding the National Anthem controversy /राष्ट्रीय गान विवाद को डिकोड करना

Syllabus : GS 2 : Indian Polity

Source : The Hindu

On January 6, Tamil Nadu Governor R.N. Ravi left the Legislative Assembly without delivering his customary address after the National Anthem was not played before his scheduled address.

- The Governor had previously refused to read out his address last year as well under similar circumstances.

Raj Bhavan’s Allegations

- The Tamil Nadu Raj Bhavan claimed that “the Constitution of Bharat and the National Anthem were once again insulted in the Tamil Nadu Assembly.”

- It emphasized that respecting the National Anthem is a fundamental duty enshrined in the Constitution.

Tamil Nadu’s Practice Regarding Anthems

- In Tamil Nadu, the State anthem, ‘Tamil Thai Vazhthu,’ is played at the beginning of the Governor’s address, and the National Anthem is played at the end.

- This practice was introduced in July 1991 during the AIADMK government led by Jayalalithaa and Governor Bhishma Narain Singh.

- Prior to this, the Governor would enter the House, deliver the address, and leave without playing either anthem.

Practice in Other States

- Different states follow varying conventions. In Nagaland, the National Anthem was played for the first time in February 2021 during Ravi’s tenure as Governor.

- Similarly, Tripura first played the National Anthem in March 2018.

Constitutional Provisions and Legal Practices:

- Constitution of India: Section 51(A)(a) mandates citizens respect the Constitution, National Flag, and National Anthem.

- Ministry of Home Affairs Order: The National Anthem must be played on formal occasions such as civil/military investitures, presidential arrivals, and state functions.

- Judicial Interpretation: The Madras High Court dismissed a petition that sought punishment for not playing the National Anthem at a function in Madurai.

- Supreme Court’s Ruling: There is no legal mandate to play the National Anthem; it is a customary practice, not a compulsory act.

- No Legal Consequence: The court emphasized that failing to play the National Anthem does not warrant legal action.

राष्ट्रीय गान विवाद को डिकोड करना

6 जनवरी को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि अपने निर्धारित अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने के कारण अपना पारंपरिक अभिभाषण दिए बिना ही विधानसभा से चले गए।

- राज्यपाल ने पिछले साल भी इसी तरह की परिस्थितियों में अपना अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया था।

राजभवन के आरोप

- तमिलनाडु राजभवन ने दावा किया कि “तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया।”

- इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रगान का सम्मान करना संविधान में निहित एक मौलिक कर्तव्य है।

राष्ट्रगान के संबंध में तमिलनाडु की प्रथा

- तमिलनाडु में, राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत में राज्य गान, ‘तमिल थाई वज़्थु’ बजाया जाता है, और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है।

- यह प्रथा जुलाई 1991 में जयललिता और राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह के नेतृत्व वाली AIADMK सरकार के दौरान शुरू की गई थी।

- इससे पहले, राज्यपाल सदन में प्रवेश करते थे, अभिभाषण देते थे और बिना कोई राष्ट्रगान बजाए चले जाते थे।

अन्य राज्यों में प्रथा

- विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परंपराएँ हैं। नागालैंड में, राज्यपाल के रूप में रवि के कार्यकाल के दौरान पहली बार फरवरी 2021 में राष्ट्रगान बजाया गया था।

- इसी तरह, त्रिपुरा ने पहली बार मार्च 2018 में राष्ट्रगान बजाया।

संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रथाएँ:

- भारत का संविधान: धारा 51(ए)(ए) नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का आदेश देती है।

- गृह मंत्रालय का आदेश: नागरिक/सैन्य पदभार ग्रहण, राष्ट्रपति के आगमन और राजकीय समारोह जैसे औपचारिक अवसरों पर राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए।

- न्यायिक व्याख्या: मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै में एक समारोह में राष्ट्रगान न बजाने पर सज़ा की माँग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: राष्ट्रगान बजाने का कोई कानूनी आदेश नहीं है; यह एक प्रथागत प्रथा है, अनिवार्य कार्य नहीं।

- कोई कानूनी परिणाम नहीं: न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रगान न बजाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

What is the human meta- pneumovirus? /मानव मेटा-न्यूमोवायरस क्या है?

Syllabus : GS 2 & 3 : Social Justice & Science and Technology

Source : The Hindu

China is piloting a pneumonia monitoring system due to rising infections, with human metapneumovirus detected in children under 14.

- Social media reports on crowded hospitals, but no health emergency has been declared in China.

What is Human Metapneumovirus (HMPV)?

- Human metapneumovirus (HMPV) is a respiratory virus that causes mild cold-like symptoms, such as cough, fever, sore throat, and runny nose.

- It was identified in 2001 and belongs to the Pneumoviridae family, which includes respiratory syncytial virus (RSV).

- The virus can lead to upper and lower respiratory tract infections, particularly in children, the elderly, and those with weak immune systems.

- While most cases resolve with rest, complications like bronchitis or pneumonia may require medical care.

Spread and Treatment of HMPV

- HMPV spreads through respiratory droplets and contact with contaminated surfaces.

- There is no vaccine or specific antiviral treatment; supportive care is used for symptom relief.

- Preventive measures include handwashing, avoiding close contact, and wearing masks.

India’s Response

- The National Centre for Disease Control (NCDC) is monitoring respiratory infections, including HMPV cases in Karnataka, Gujarat, and Chennai.

- Union Health Minister J.P. Nadda reassured that HMPV is not a new virus and there is no cause for concern.

मानव मेटा-न्यूमोवायरस क्या है?

चीन बढ़ते संक्रमण के कारण निमोनिया निगरानी प्रणाली का परीक्षण कर रहा है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मानव मेटान्यूमोवायरस का पता लगाया गया है।

- सोशल मीडिया पर अस्पतालों में भीड़भाड़ की खबरें हैं, लेकिन चीन में कोई स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) क्या है?

- ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) एक श्वसन वायरस है जो खांसी, बुखार, गले में खराश और बहती नाक जैसे हल्के सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है।

- इसकी पहचान 2001 में हुई थी और यह न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें श्वसन सिंकिटियल वायरस (RSV) शामिल है।

- यह वायरस ऊपरी और निचले श्वसन पथ के संक्रमण का कारण बन सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में।

- जहाँ ज़्यादातर मामले आराम से ठीक हो जाते हैं, वहीं ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलताओं के लिए चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।

HMPV का प्रसार और उपचार

- HMPV श्वसन बूंदों और दूषित सतहों के संपर्क से फैलता है।

- इसका कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है; लक्षणों से राहत के लिए सहायक देखभाल का उपयोग किया जाता है।

- निवारक उपायों में हाथ धोना, नज़दीकी संपर्क से बचना और मास्क पहनना शामिल है।

भारत की प्रतिक्रिया

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) कर्नाटक, गुजरात और चेन्नई में एचएमपीवी मामलों सहित श्वसन संक्रमणों की निगरानी कर रहा है।

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने आश्वस्त किया कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है।

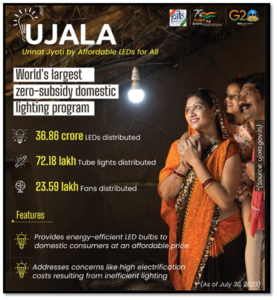

UJALA: 10 Years of Energy-Efficient Lighting /उजाला: ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था के 10 वर्ष

In News

Launched on 5th January 2015, UJALA aimed to transform household lighting in India by offering affordable energy-efficient LED bulbs, tube lights, and fans.

Introduction and Purpose of UJALA

- Initially known as the Domestic Efficient Lighting Programme (DELP), it later became UJALA, focusing on energy conservation, reducing electrification costs, and cutting carbon emissions.

- Over the last decade, more than 36 crore LED bulbs have been distributed, making India the world’s largest zero-subsidy lighting program.

Need for UJALA and Energy Efficiency

- Traditional lighting systems in India consumed excessive electricity, leading to high costs for consumers. LEDs, offering significant energy savings compared to CFLs and ICLs, were identified as a key solution.

- Prior to UJALA, LED bulbs were expensive, with retail prices ranging from Rs 450-500, making them inaccessible to many.

- Under UJALA, LED bulbs were made available at a subsidized rate of Rs 70 per bulb, drastically reducing the cost and increasing adoption across households.

- LED bulbs use significantly less electricity, consuming just 1 unit for 140 hours, compared to 2 units for CFLs and 9 units for ICLs, resulting in lower energy bills.

UJALA’s Achievements and Impact

- As of 6th January 2025, UJALA has distributed over 36.87 crore LED bulbs, contributing to major reductions in energy consumption and electricity bills for millions of households.

- The program has increased transparency and efficiency through e-procurement and competitive bidding, reducing costs and enhancing market competition.

- Beyond economic savings, the scheme has helped India reduce its carbon footprint, contributing to the nation’s goals of energy conservation and climate change mitigation.

Street Lighting National Programme (SLNP)

- Launched on the same day as UJALA, the Street Lighting National Programme (SLNP) aimed to replace conventional streetlights with LED lights, reducing energy consumption and operational costs for municipalities.

- EESL, the implementing agency, collaborated with urban and rural local bodies to execute the program, relieving municipalities from upfront investment costs through a unique business model.

- By January 2025, SLNP had installed over 1.34 crore LED streetlights, saving 9,001 million units of electricity annually, reducing peak demand by 1,500 MW, and cutting CO₂ emissions by 6.2 million tonnes per year.

Conclusion

- UJALA and SLNP together exemplify the impact of government initiatives in promoting energy efficiency, reducing energy costs, and mitigating environmental damage.

- These programs have transformed India’s lighting sector, helping households and municipalities save costs while fostering a sustainable, energy-efficient future.

उजाला: ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था के 10 वर्ष

5 जनवरी 2015 को शुरू किए गए उजाला का उद्देश्य किफायती ऊर्जा-कुशल एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराकर भारत में घरेलू प्रकाश व्यवस्था में बदलाव लाना था।

उजाला का परिचय और उद्देश्य

- शुरू में इसे घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम (डीईएलपी) के रूप में जाना जाता था, बाद में इसे उजाला कहा गया, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, विद्युतीकरण लागत को कम करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना था।

- पिछले दशक में, 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा शून्य-सब्सिडी प्रकाश कार्यक्रम बन गया है।

उजाला और ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता

- भारत में पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था अत्यधिक बिजली की खपत करती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च लागत आती है। सीएफएल और आईसीएल की तुलना में महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत प्रदान करने वाले एलईडी को एक प्रमुख समाधान के रूप में पहचाना गया।

- उजाला से पहले, एलईडी बल्ब महंगे थे, जिनकी खुदरा कीमतें 450-500 रुपये के बीच थीं, जिससे वे कई लोगों की पहुँच से बाहर हो जाते थे।

- उजाला के तहत, एलईडी बल्ब 70 रुपये प्रति बल्ब की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए गए, जिससे लागत में भारी कमी आई और घरों में इसे अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी।

- एलईडी बल्ब काफी कम बिजली का उपयोग करते हैं, 140 घंटों के लिए केवल 1 यूनिट की खपत करते हैं, जबकि सीएफएल के लिए 2 यूनिट और आईसीएल के लिए 9 यूनिट की खपत होती है, जिसके परिणामस्वरूप कम ऊर्जा बिल आते हैं।

उजाला की उपलब्धियां और प्रभाव

- 6 जनवरी 2025 तक, उजाला ने 87 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं, जिससे लाखों घरों में ऊर्जा की खपत और बिजली के बिल में बड़ी कमी आई है।

- इस कार्यक्रम ने ई-खरीद और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है, लागत कम की है और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है।

- आर्थिक बचत से परे, इस योजना ने भारत को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद की है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन के राष्ट्र के लक्ष्यों में योगदान मिला है।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP)

- उजाला के उसी दिन लॉन्च किया गया, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP) का उद्देश्य पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को LED लाइट्स से बदलना है, जिससे नगरपालिकाओं के लिए ऊर्जा की खपत और परिचालन लागत कम हो।

- कार्यान्वयन एजेंसी ईईएसएल ने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ सहयोग किया, जिससे एक अनूठे व्यवसाय मॉडल के माध्यम से नगरपालिकाओं को अग्रिम निवेश लागत से राहत मिली।

- जनवरी 2025 तक, एसएलएनपी ने 34 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थापित कीं, जिससे सालाना 9,001 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई, 1,500 मेगावाट की पीक डिमांड कम हुई और प्रति वर्ष 6.2 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कटौती हुई।

निष्कर्ष

- उजाला और एसएलएनपी मिलकर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने, ऊर्जा लागत को कम करने और पर्यावरणीय क्षति को कम करने में सरकारी पहलों के प्रभाव का उदाहरण देते हैं।

- इन कार्यक्रमों ने भारत के प्रकाश क्षेत्र को बदल दिया है, जिससे घरों और नगरपालिकाओं को लागत बचाने में मदद मिली है और साथ ही एक टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल भविष्य को बढ़ावा मिला है।

The Collegium and changes — it may still be early days /कॉलेजियम और परिवर्तन – अभी भी शुरुआती दिन हो सकते हैं

Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Indian Polity

Source : The Hindu

Context :

- The article highlights recent reforms in the Supreme Court Collegium system, including candidate interviews and efforts to promote judicial diversity.

- It also addresses challenges such as government interference and the need for transparency and accountability to ensure judicial independence.

Key Decisions by the Supreme Court Collegium

- Recent reports indicate two decisions by the Supreme Court Collegium:

- Conducting interviews for candidates recommended for elevation as High Court judges.

- Avoiding selection of candidates with close relatives serving or having served as judges in the High Courts or Supreme Court.

- These steps aim to promote transparency and diversity in judicial appointments, though they might exclude some deserving candidates.

Concerns Over Collegium Functioning

- Despite the potential for reform, concerns about the government’s ability to stall recommendations persist.

- The collegium’s processes are criticized for lacking formal rules, transparency, and accountability, relying instead on ad hoc mechanisms.

Constitutional Provisions on Judicial Appointments

- The Constitution mandates judicial appointments by the President in consultation with the Chief Justice of India (CJI) and other relevant stakeholders:

- For Supreme Court judges: Consultation with the CJI and other judges deemed fit.

- For High Court judges: Consultation with the CJI, Governor, and Chief Justice of the High Court.

- The provisions lack clarity on the manner and transparency of consultation, leaving room for interpretation.

Evolution of the Collegium System

- The Second Judges Case (1993) redefined “consultation” as “concurrence,” introducing the collegium system:

- The collegium, comprising the CJI and senior judges, recommends judicial appointments and transfers.

- The government can return recommendations for reconsideration but must accept them if resubmitted.

- The Fourth Judges Case (2015) emphasized the judiciary’s primacy in appointments, asserting that any alteration would violate the Constitution’s basic structure.

Challenges in Implementation

- Despite the judiciary’s declared primacy, the government can stall recommendations by delaying approvals or withholding presidential warrants.

- This paradox undermines the collegium’s authority, despite its basis in the rule of law.

Need for Binding Rules and Reforms

- The absence of formal, binding rules weakens the collegium system.

- Questions remain on whether recent changes, like candidate interviews, will be codified into binding procedures.

- The lack of a clear enforcement mechanism for the “memorandum of procedure” highlights the need for systemic reforms.

Balancing Accountability and Independence

- Judicial independence is critical for the rule of law, yet accountability mechanisms remain insufficient.

- Until a new process emerges, reforms within the collegium system must focus on transparency, rule enforcement, and government compliance.

Way Forward

- The government must respect the rulings in the Judges’ cases to uphold the law and ensure judiciary independence.

- Collaboration between the judiciary and executive is essential to fulfill procedural requirements.

- The judiciary must assert its authority to ensure compliance, fostering confidence in the rule of law.

Conclusion

- Strengthening the Collegium system is vital to uphold judicial independence.

- Transparent, binding rules and government compliance with judicial decisions are essential for sustaining the rule of law in India.

कॉलेजियम और परिवर्तन – अभी भी शुरुआती दिन हो सकते हैं

संदर्भ:

- लेख में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली में हाल ही में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उम्मीदवारों के साक्षात्कार और न्यायिक विविधता को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं।

- यह न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप और पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता जैसी चुनौतियों को भी संबोधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय

- हाल की रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा लिए गए दो निर्णयों का संकेत देती हैं:

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करना।

- उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवारत या सेवा कर चुके करीबी रिश्तेदारों वाले उम्मीदवारों का चयन न करना।

- इन कदमों का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और विविधता को बढ़ावा देना है, हालांकि वे कुछ योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर सकते हैं।

कॉलेजियम के कामकाज पर चिंताएँ

- सुधार की संभावना के बावजूद, सिफारिशों को रोकने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।

- कॉलेजियम की प्रक्रियाओं की आलोचना औपचारिक नियमों, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए की जाती है, इसके बजाय तदर्थ तंत्र पर निर्भर करती है।

न्यायिक नियुक्तियों पर संवैधानिक प्रावधान

- संविधान में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से न्यायिक नियुक्तियाँ अनिवार्य की गई हैं:

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए: सीजेआई और अन्य उपयुक्त समझे जाने वाले न्यायाधीशों से परामर्श।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए: सीजेआई, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श।

- प्रावधानों में परामर्श के तरीके और पारदर्शिता पर स्पष्टता का अभाव है, जिससे व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने “परामर्श” को “सहमति” के रूप में परिभाषित किया, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई:

- कॉलेजियम, जिसमें सीजेआई और वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं, न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों की सिफारिश करता है।

- सरकार पुनर्विचार के लिए सिफारिशें लौटा सकती है, लेकिन अगर उन्हें फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें स्वीकार करना होगा।

- चौथे न्यायाधीश मामले (2015) ने नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि कोई भी परिवर्तन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- न्यायपालिका की घोषित प्रधानता के बावजूद, सरकार अनुमोदन में देरी करके या राष्ट्रपति के वारंट को रोककर सिफारिशों को रोक सकती है।

- यह विरोधाभास कॉलेजियम के अधिकार को कमजोर करता है, भले ही इसका आधार कानून के शासन में हो।

बाध्यकारी नियमों और सुधारों की आवश्यकता

- औपचारिक, बाध्यकारी नियमों की अनुपस्थिति कॉलेजियम प्रणाली को कमजोर करती है।

- इस बात पर सवाल बने हुए हैं कि क्या उम्मीदवारों के साक्षात्कार जैसे हालिया बदलावों को बाध्यकारी प्रक्रियाओं में संहिताबद्ध किया जाएगा।

- “प्रक्रिया ज्ञापन” के लिए स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र की कमी प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को उजागर करती है।

जवाबदेही और स्वतंत्रता को संतुलित करना

- न्यायालय की स्वतंत्रता कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी जवाबदेही तंत्र अपर्याप्त हैं।

- जब तक कोई नई प्रक्रिया सामने नहीं आती, कॉलेजियम प्रणाली के भीतर सुधारों को पारदर्शिता, नियम प्रवर्तन और सरकारी अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आगे की राह

- सरकार को कानून को बनाए रखने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के मामलों में फैसलों का सम्मान करना चाहिए।

- प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग आवश्यक है।

- न्यायपालिका को कानून के शासन में विश्वास को बढ़ावा देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

- न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

- भारत में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पारदर्शी, बाध्यकारी नियम और न्यायिक निर्णयों के साथ सरकारी अनुपालन आवश्यक है।