CURRENT AFFAIRS – 02/01/2025

- CURRENT AFFAIRS – 02/01/2025

- Banking on technology, India’s weatherman to turn 150 on Jan. 15 /प्रौद्योगिकी पर भरोसा करते हुए, भारत के मौसम विज्ञानी 15 जनवरी को 150 वर्ष के हो जाएंगे

- Four UN environmental summits fell short in 2024. What happened? /2024 में चार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन असफल रहे। क्या हुआ?

- In search of a ‘grand strategy’ for India’s foreign policy in the 21st century /21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के लिए एक ‘भव्य रणनीति’ की तलाश

- Gujarat Government Creates Vav-Tharad District, Restructuring Banaskantha for Better /गुजरात सरकार ने बेहतर पहुँच के लिए बनासकांठा का पुनर्गठन करते हुए वाव-थराड जिला बनाया Accessibility

- One Nation One Subscription /एक राष्ट्र एक सदस्यता

- Tackling delimitation by reversing population control /जनसंख्या नियंत्रण को उलटकर परिसीमन से निपटना

CURRENT AFFAIRS – 02/01/2025

Banking on technology, India’s weatherman to turn 150 on Jan. 15 /प्रौद्योगिकी पर भरोसा करते हुए, भारत के मौसम विज्ञानी 15 जनवरी को 150 वर्ष के हो जाएंगे

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu

The India Meteorological Department (IMD), established in 1875, will celebrate 150 years of service on January 15, marking its contributions to weather forecasting and climate services.

India Meteorological Department (IMD):

- The India Meteorological Department (IMD) was established in 1875 and is one of the earliest government departments in India for systematic weather observation and forecasting.

- Headquarters: New Delhi.

- The IMD has contributed significantly to weather prediction and climate services for over 150 years, with its foundation laid through early meteorological observatories in the country.

- The first Meteorological and Astronomical Observatory was set up in Madras in 1793, marking the beginning of instrumental meteorology in India.

- IMD’s major breakthroughs include:

- Preparation of the first weather chart (1877) and Daily Weather Report (1878).

- Establishment of climatology based on long-term data and the commencement of radar services (1947-1959).

- The global satellite era (1960-1970) and modernisation (2006-2013), improving forecasting accuracy by 40-50%.

- IMD is equipped with over 4,000 scientific personnel, advanced meteorological instruments, and modern forecasting and warning systems.

- It provides services across sectors like aviation, shipping, agriculture, flood management, and fisheries.

प्रौद्योगिकी पर भरोसा करते हुए, भारत के मौसम विज्ञानी 15 जनवरी को 150 वर्ष के हो जाएंगे

1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 15 जनवरी को मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं में अपने योगदान के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD):

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना 1875 में हुई थी और यह व्यवस्थित मौसम अवलोकन और पूर्वानुमान के लिए भारत के शुरुआती सरकारी विभागों में से एक है।

- मुख्यालय: नई दिल्ली।

- IMD ने 150 से अधिक वर्षों से मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी नींव देश में शुरुआती मौसम संबंधी वेधशालाओं के माध्यम से रखी गई थी।

- पहली मौसम विज्ञान और खगोलीय वेधशाला 1793 में मद्रास में स्थापित की गई थी, जिसने भारत में वाद्य मौसम विज्ञान की शुरुआत को चिह्नित किया।

- IMD की प्रमुख सफलताओं में शामिल हैं:

- पहला मौसम चार्ट (1877) और दैनिक मौसम रिपोर्ट (1878) तैयार करना।

- दीर्घकालिक डेटा पर आधारित जलवायु विज्ञान की स्थापना और रडार सेवाओं की शुरुआत (1947-1959)।

- वैश्विक उपग्रह युग (1960-1970) और आधुनिकीकरण (2006-2013), पूर्वानुमान सटीकता में 40-50% सुधार।

- आईएमडी 4,000 से अधिक वैज्ञानिक कर्मियों, उन्नत मौसम संबंधी उपकरणों और आधुनिक पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों से सुसज्जित है।

- यह विमानन, शिपिंग, कृषि, बाढ़ प्रबंधन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है।

Four UN environmental summits fell short in 2024. What happened? /2024 में चार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन असफल रहे। क्या हुआ?

Syllabus : GS 2 & 3 : International Relations & Environment

Source : The Hindu

Four major United Nations-led summits on biodiversity (Colombia), climate (Azerbaijan), land degradation (Saudi Arabia), and plastics (South Korea) failed to produce significant outcomes.

Failures at Key Environmental Summits

- These meetings aimed to align global goals, ensure equitable accountability, and mobilize adequate financing but yielded no or limited progress.

- The lack of consensus has delayed critical actions on biodiversity loss, climate finance, drought mitigation, and plastic pollution, impacting vulnerable countries the most.

Diverging National Priorities

- A significant reason for the setbacks is the growing divide in national interests between developed and developing countries.

- Developing nations demand increased financial and technological support to address their economic and climate challenges.

- Developed countries, citing domestic constraints, are reluctant to commit additional resources.

Examples of Stalemates

- At the Colombia summit, disagreement over a $700 billion annual requirement for financing biodiversity conservation led to a gridlock.

- In Azerbaijan, developing nations demanded $1.3 trillion in annual climate finance, but only vague commitments to raise funds from diverse sources were made.

- Discussions on transitioning from fossil fuels and implementing the Paris Agreement’s global stocktake faltered over accountability mechanisms.

- Talks in South Korea on plastic pollution failed due to opposition from economies dependent on plastics to a legally binding treaty, favoring recycling initiatives instead.

Challenges from Global Crises

- The COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts, and economic instability diverted resources and attention from environmental priorities.

- Many developing nations face the dual burden of inflation, debt, and climate vulnerabilities, weakening their negotiating positions.

Implications of Failed Negotiations

- Delayed Action: Critical measures to combat biodiversity loss, climate change, and pollution are postponed, increasing the risk of irreversible tipping points.

- Fragmented Efforts: The failure of multilateral processes may lead to incoherent regional actions that lack global coordination.

- Erosion of Trust: Repeated failures undermine confidence among nations, complicating future negotiations.

- Increased Pressure on Future Summits: Upcoming meetings face heightened expectations to deliver meaningful results.

Strategies to Rebuild Momentum

- Climate Finance: Developed countries must fulfill financial and technological commitments to build equitable negotiations.

- Transparency and Accountability: Robust mechanisms to monitor progress and commitments are critical for restoring trust.

- Inclusive Diplomacy: Geopolitical tensions must be addressed to ensure equitable participation, especially for vulnerable nations.

- Implementation Focus: Emphasis should shift from pledges to measurable actions and tangible outcomes.

- Integrated Solutions: Recognizing connections between climate change, biodiversity loss, land degradation, and plastic pollution is essential for comprehensive strategies.

Conclusion

- The stakes in addressing environmental crises are immense. Nations must prioritize collective action, moving beyond short-term interests to adopt a shared vision for a sustainable future.

2024 में चार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन असफल रहे। क्या हुआ?

जैव विविधता (कोलंबिया), जलवायु (अज़रबैजान), भूमि क्षरण (सऊदी अरब) और प्लास्टिक (दक्षिण कोरिया) पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित चार प्रमुख शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण परिणाम देने में विफल रहे।

प्रमुख पर्यावरण शिखर सम्मेलनों में विफलताएँ

- इन बैठकों का उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों को संरेखित करना, न्यायसंगत जवाबदेही सुनिश्चित करना और पर्याप्त वित्तपोषण जुटाना था, लेकिन कोई या सीमित प्रगति नहीं हुई।

- आम सहमति की कमी ने जैव विविधता हानि, जलवायु वित्त, सूखा शमन और प्लास्टिक प्रदूषण पर महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में देरी की है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव कमज़ोर देशों पर पड़ा है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भिन्नता

- असफलताओं का एक महत्वपूर्ण कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच राष्ट्रीय हितों में बढ़ता विभाजन है।

- विकासशील देश अपनी आर्थिक और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता की माँग करते हैं।

- विकसित देश, घरेलू बाधाओं का हवाला देते हुए, अतिरिक्त संसाधन देने के लिए अनिच्छुक हैं।

गतिरोध के उदाहरण

- कोलंबिया शिखर सम्मेलन में, जैव विविधता संरक्षण के वित्तपोषण के लिए $700 बिलियन की वार्षिक आवश्यकता पर असहमति के कारण गतिरोध पैदा हो गया।

- अज़रबैजान में, विकासशील देशों ने वार्षिक जलवायु वित्त में $1.3 ट्रिलियन की माँग की, लेकिन विविध स्रोतों से धन जुटाने के लिए केवल अस्पष्ट प्रतिबद्धताएँ की गईं।

- जीवाश्म ईंधन से संक्रमण और पेरिस समझौते के वैश्विक स्टॉकटेक को लागू करने पर चर्चा जवाबदेही तंत्र पर अटक गई।

- प्लास्टिक प्रदूषण पर दक्षिण कोरिया में वार्ता विफल हो गई क्योंकि प्लास्टिक पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं ने कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का विरोध किया और इसके बजाय रीसाइक्लिंग पहल का पक्ष लिया।

वैश्विक संकटों से चुनौतियाँ

- कोविड-19 महामारी, भू-राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता ने पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताओं से संसाधनों और ध्यान को हटा दिया।

- कई विकासशील देशों को मुद्रास्फीति, ऋण और जलवायु कमजोरियों के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी बातचीत की स्थिति कमजोर हो रही है।

विफल वार्ता के निहितार्थ

- विलंबित कार्रवाई: जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे अपरिवर्तनीय टिपिंग पॉइंट का जोखिम बढ़ जाता है।

- विखंडित प्रयास: बहुपक्षीय प्रक्रियाओं की विफलता से असंगत क्षेत्रीय कार्रवाइयां हो सकती हैं जिनमें वैश्विक समन्वय का अभाव होता है।

- विश्वास का क्षरण: बार-बार विफलताएं राष्ट्रों के बीच विश्वास को कमजोर करती हैं, जिससे भविष्य की वार्ताएं जटिल हो जाती हैं।

- भविष्य के शिखर सम्मेलनों पर बढ़ता दबाव: आगामी बैठकों में सार्थक परिणाम देने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।

गति को फिर से बनाने की रणनीतियाँ

- जलवायु वित्त: विकसित देशों को न्यायसंगत वार्ता बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए।

- पारदर्शिता और जवाबदेही: प्रगति और प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- समावेशी कूटनीति: समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भू-राजनीतिक तनावों को संबोधित किया जाना चाहिए, खासकर कमजोर देशों के लिए।

- कार्यान्वयन फोकस: प्रतिज्ञाओं से मापनीय कार्यों और ठोस परिणामों पर जोर दिया जाना चाहिए।

- एकीकृत समाधान: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण और प्लास्टिक प्रदूषण के बीच संबंधों को पहचानना व्यापक रणनीतियों के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

- पर्यावरण संकटों को संबोधित करने में दांव बहुत अधिक हैं। राष्ट्रों को सामूहिक कार्रवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, एक स्थायी भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने के लिए अल्पकालिक हितों से आगे बढ़ना चाहिए।

In search of a ‘grand strategy’ for India’s foreign policy in the 21st century /21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के लिए एक ‘भव्य रणनीति’ की तलाश

Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu

This article in The Hindu discusses three books by Sreeram Chaulia, T.V. Paul, and Dhruva Jaishankar – exploring India’s grand strategy, foreign policy evolution, and its pursuit of global power in the 21st century.

India’s Core Strategic Partnerships

- India’s most significant strategic relationships include Japan, Australia, the U.S., Russia, France, Israel, and the UAE.

- These partnerships, though not formal alliances, are essential for advancing India’s ambition to become a leading global power.

- These nations support India’s strategic autonomy and share common interests in countering China’s growing regional and global influence.

Key Pillars of India’s Grand Strategy

- Bilateral Over Multilateral Approaches: India is advised to focus on strengthening bilateral relationships, as multilateral frameworks may not be sufficient to achieve its long-term strategic goals.

- Strategic Autonomy: One of the core aspects of India’s foreign policy is maintaining its strategic autonomy. India’s friends value this autonomy, as it enables India to act as a counterbalance to Chinese dominance in the region.

- Deterrence Against Chinese Hegemony: India’s strategic partners view the country’s autonomy as a critical tool in preventing Chinese hegemony, especially in the Indo-Pacific region where China’s influence is expanding.

Challenges in India’s Strategic Landscape

- S. Approach: The U.S. sometimes poses challenges to India’s autonomy, urging partners to take sides in conflicts, which complicates India’s independent stance in global issues.

- Russia’s Role: Russia’s push for closer ties between India and China poses a challenge to India’s desire to maintain independent and balanced relations with both nations.

- Neighbourhood Dynamics: India’s relationships with its neighbouring countries, particularly in South Asia, remain complex and are not seen as key to its global rise, sparking debate on the regional approach.

India’s Global Power Ambitions

- India’s rise as a global power is underpinned by its growing economic and military strength.

- However, achieving this status may not necessarily require dominance in South Asia.

- India’s cultural, religious, and diplomatic attributes contribute significantly to its soft power, reinforcing its position as a peaceable and liberal global player.

The Influence of China

- China’s rise is a central element in shaping India’s foreign policy, with its growing influence in Asia and the Indo-Pacific presenting both a challenge and a driver for India’s strategic direction.

- To counter China’s dominance, India is focusing on strengthening its partnerships, particularly with the Quad and other regional allies.

Distinguishing Between Grand Strategy and Tactics

- A key insight in India’s foreign policy is the distinction between grand strategy and tactics.

- While symbolic gestures like diaspora engagement and personalized diplomacy have a place, they are not substitutes for long-term strategic objectives.

- India’s evolving foreign policy reflects a more thoughtful and deliberate approach to securing its place as a leading global power.

Conclusion

- India’s foreign policy and global ambitions are shaped by its strategic relationships, its quest for autonomy, and the need to manage China’s rise.

- These elements are balanced with India’s soft power and its evolving role in global geopolitics.

21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के लिए एक ‘भव्य रणनीति’ की तलाश

द हिंदू में छपे इस लेख में श्रीराम चौलिया, टी.वी. पॉल और ध्रुव जयशंकर की तीन पुस्तकों पर चर्चा की गई है – जिसमें भारत की भव्य रणनीति, विदेश नीति का विकास और 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति की खोज का पता लगाया गया है।

भारत की मुख्य रणनीतिक साझेदारियाँ

- भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंधों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यू.एस., रूस, फ्रांस, इज़राइल और यूएई शामिल हैं।

- ये साझेदारियाँ, हालांकि औपचारिक गठबंधन नहीं हैं, लेकिन भारत की अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

- ये राष्ट्र भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का समर्थन करते हैं और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव का मुकाबला करने में साझा हितों को साझा करते हैं।

भारत की भव्य रणनीति के प्रमुख स्तंभ

- बहुपक्षीय दृष्टिकोणों की तुलना में द्विपक्षीय: भारत को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बहुपक्षीय रूपरेखाएँ उसके दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।

- रणनीतिक स्वायत्तता: भारत की विदेश नीति के मुख्य पहलुओं में से एक इसकी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना है। भारत के मित्र इस स्वायत्तता को महत्व देते हैं, क्योंकि यह भारत को क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

- चीनी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिरोध: भारत के रणनीतिक साझेदार देश की स्वायत्तता को चीनी आधिपत्य को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, जहाँ चीन का प्रभाव बढ़ रहा है।

भारत के रणनीतिक परिदृश्य में चुनौतियाँ

- अमेरिकी दृष्टिकोण: अमेरिका कभी-कभी भारत की स्वायत्तता के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है, भागीदारों से संघर्षों में पक्ष लेने का आग्रह करता है, जो वैश्विक मुद्दों में भारत के स्वतंत्र रुख को जटिल बनाता है।

- रूस की भूमिका: भारत और चीन के बीच घनिष्ठ संबंधों के लिए रूस का प्रयास भारत की दोनों देशों के साथ स्वतंत्र और संतुलित संबंध बनाए रखने की इच्छा के लिए एक चुनौती है।

- पड़ोस की गतिशीलता: भारत के अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया के साथ संबंध जटिल बने हुए हैं और इसे इसके वैश्विक उदय के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बहस छिड़ जाती है।

भारत की वैश्विक शक्ति महत्वाकांक्षाएँ

- एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का उदय इसकी बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति पर आधारित है।

- हालाँकि, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशिया में प्रभुत्व की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

- भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक विशेषताएँ इसकी सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो इसे एक शांतिपूर्ण और उदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में मजबूत करती हैं।

चीन का प्रभाव

- चीन का उदय भारत की विदेश नीति को आकार देने में एक केंद्रीय तत्व है, एशिया और इंडो-पैसिफिक में इसका बढ़ता प्रभाव भारत की रणनीतिक दिशा के लिए एक चुनौती और चालक दोनों प्रस्तुत करता है।

- चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए, भारत अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से क्वाड और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ।

बड़ी रणनीति और रणनीति के बीच अंतर

- भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि बड़ी रणनीति और रणनीति के बीच अंतर है।

- जबकि प्रवासी जुड़ाव और व्यक्तिगत कूटनीति जैसे प्रतीकात्मक इशारों का एक स्थान है, वे दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों के विकल्प नहीं हैं।

- भारत की विकसित होती विदेश नीति एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए अधिक विचारशील और जानबूझकर दृष्टिकोण को दर्शाती है।

निष्कर्ष

- भारत की विदेश नीति और वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ उसके रणनीतिक संबंधों, स्वायत्तता की उसकी खोज और चीन के उदय को प्रबंधित करने की आवश्यकता से आकार लेती हैं।

- ये तत्व भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक भूराजनीति में इसकी उभरती भूमिका के साथ संतुलित हैं।

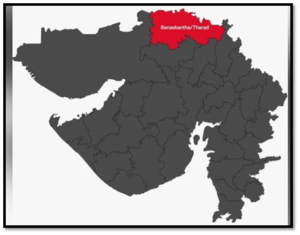

Gujarat Government Creates Vav-Tharad District, Restructuring Banaskantha for Better /गुजरात सरकार ने बेहतर पहुँच के लिए बनासकांठा का पुनर्गठन करते हुए वाव-थराड जिला बनाया Accessibility

In News

The Gujarat government has bifurcated Banaskantha district to form Vav-Tharad, aiming to improve accessibility, governance, and development.

Analysis of the news:

- Creation of Vav-Tharad District

- The Gujarat government has decided to bifurcate Banaskantha district, creating a new district named Vav-Tharad with its headquarters at Tharad.

- This decision was made during the state cabinet meeting chaired by Chief Minister Bhupendra Patel.

- With this move, Gujarat will now have 34 districts.

- Rationale Behind the Decision

- Banaskantha is Gujarat’s largest district in terms of talukas and the second largest by area.

- The division is aimed at improving accessibility and ensuring better public services.

- By creating Vav-Tharad, people in remote villages will no longer have to travel an additional 35-85 km to reach administrative facilities.

Structural Details of the New Districts

- Vav-Tharad District:

- Talukas: Vav, Bhabhar, Tharad, Dhanera, Suigam, Lakhni, Diodar, and Kankrej.

- Area: 6,257 sq km.

- Municipalities: Bhabhar, Tharad, Thara, and Dhanera.

- Banaskantha District:

- Talukas: Palanpur, Danta, Amirgadh, Dantiwada, Vadgam, and Deesa.

- Area: 4,486 sq km.

- Municipalities: Palanpur and Deesa.

- The division ensures both districts will have approximately 600 villages each for balanced administration.

Anticipated Benefits

- Ease of Access: Reduced travel time for residents, enhancing connectivity to government offices.

- Resource Allocation: The new district will receive increased funds and government grants, fostering infrastructure development.

- Human Development: Enhanced focus on health, education, and public facilities, improving living standards in the newly formed district.

- This strategic move is expected to bring long-term benefits by ensuring more equitable governance and development.

गुजरात सरकार ने बेहतर पहुँच के लिए बनासकांठा का पुनर्गठन करते हुए वाव-थराड जिला बनाया

गुजरात सरकार ने पहुंच, प्रशासन और विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से बनासकांठा जिले को विभाजित कर वाव-थराद नाम दिया है।

समाचार का विश्लेषण:

- वाव-थराद जिले का निर्माण

- गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वाव-थराद नामक एक नया जिला बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय थराद में होगा।

- यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

- इस कदम से गुजरात में अब 34 जिले हो जाएंगे।

- निर्णय के पीछे तर्क

- बनासकांठा तालुकाओं के मामले में गुजरात का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला है।

- विभाजन का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना है।

- वाव-थराद के निर्माण से दूरदराज के गांवों के लोगों को प्रशासनिक सुविधाओं तक पहुंचने के लिए अब 35-85 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

नए जिलों का संरचनात्मक विवरण

- वाव-थराद जिला:

- तालुका: वाव, भाभर, थराद, धनेरा, सुईगाम, लखनी, दियोदर और कांकरेज।

- क्षेत्रफल: 6,257 वर्ग किलोमीटर।

- नगर पालिकाएँ: भाभर, थराद, थारा और धनेरा।

- बनासकांठा जिला:

- तालुका: पालनपुर, दांता, अमीरगढ़, दांतीवाड़ा, वडगाम और डीसा।

- क्षेत्र: 4,486 वर्ग किमी।

- नगर पालिकाएँ: पालनपुर और डीसा।

- यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि संतुलित प्रशासन के लिए दोनों जिलों में लगभग 600 गाँव होंगे।

प्रत्याशित लाभ

- पहुँच में आसानी: निवासियों के लिए यात्रा का समय कम होगा, सरकारी कार्यालयों से संपर्क बढ़ेगा।

- संसाधन आवंटन: नए जिले को अधिक धन और सरकारी अनुदान मिलेगा, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- मानव विकास: स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे नवगठित जिले में जीवन स्तर में सुधार होगा।

- इस रणनीतिक कदम से अधिक न्यायसंगत शासन और विकास सुनिश्चित करके दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

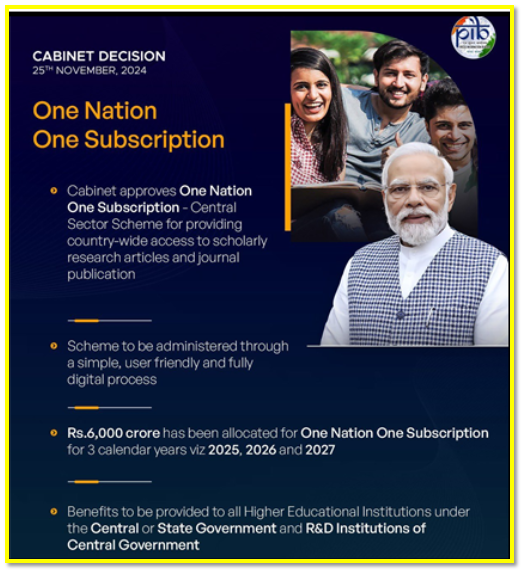

One Nation One Subscription /एक राष्ट्र एक सदस्यता

In News

The article explores various facets of the One Nation One Subscription (ONOS) scheme, focusing on its objectives, implementation process, advantages, and its role in enhancing India’s research ecosystem.

What is ONOS?

- ONOS is a national initiative designed to provide students, faculty, researchers, and scientists in India’s government higher education institutions and R&D centres with access to international scholarly journals and articles.

- The scheme aims to improve research quality by offering global resources across various academic fields.

- It seeks to foster innovation and enhance India’s research capabilities by ensuring equitable access to world-class research materials.

Key Objectives of the ONOS Scheme

- Access to Global Research: The scheme provides free access to more than 13,000 international journals, benefiting about 1.8 crore students and researchers.

- Promoting Inclusive Research: It ensures equal access to research resources, including for institutions in remote and tier 2-3 cities.

- Encouraging Global Collaboration: ONOS aims to integrate India’s research community with global scholarly communities, enhancing global participation.

Implementation Process

- Centralized Coordination by INFLIBNET: INFLIBNET, an autonomous center under the University Grants Commission (UGC), will manage and distribute digital access to the journals. It ensures ease of access for users across the country.

- Digital Access: Researchers and students can access journals digitally, eliminating administrative burdens and providing on-demand access.

- Subscription Coverage: Over 6,300 government academic and R&D institutes are part of the program, ensuring extensive coverage across India.

Funding and Financial Strategy

- Government Allocation: ₹6,000 crore has been allocated for the ONOS scheme from 2025 to 2027. This will cover subscription charges for journals from 30 major international publishers.

- Support for Open-Access Publications: The government will allocate ₹150 crore annually for Indian authors to publish in quality open-access journals.

- Phase-wise Funding: ONOS will be implemented in phases, with Phase I starting in January 2025. This phase covers subscriptions for journals and payments for publishing costs.

Advantages of ONOS

- Enhanced Research Quality: Indian researchers will have access to cutting-edge research, improving the quality and depth of studies across various disciplines like science, technology, medicine, and social sciences.

- Equitable Access: The scheme ensures that even institutions in remote locations or smaller cities have access to the same global resources as those in major urban centres.

- Global Recognition and Collaboration: The scheme helps Indian researchers participate more actively in international research collaborations and increases global recognition of Indian research.

- Cost Savings: ONOS eliminates the need for institutions to purchase expensive individual subscriptions, significantly reducing costs for academic and research institutions.

Way Forward

- Strengthening India’s Research Ecosystem: ONOS is aligned with India’s vision of becoming a global leader in research by 2047, helping foster innovation and cutting-edge studies.

- Synergy with Other Initiatives: ONOS will complement other research initiatives like the Anusandhan National Research Foundation (ANRF), driving further R&D efforts.

- Sustainability and Growth: Over time, ONOS will expand to include more research journals and incorporate feedback from the academic community to improve its offerings.

Conclusion

- The One Nation One Subscription scheme is a transformative step in democratizing access to global research resources, thus improving the quality of education and research in India.

- Through its comprehensive approach, it will enhance India’s position as a leader in global research and innovation.

एक राष्ट्र एक सदस्यता

यह आलेख एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस) योजना के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है, तथा इसके उद्देश्यों, कार्यान्वयन प्रक्रिया, लाभों और भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है।

ONOS क्या है?

- ONOS एक राष्ट्रीय पहल है जिसे भारत के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं और लेखों तक पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस योजना का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में वैश्विक संसाधनों की पेशकश करके अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- यह विश्व स्तरीय शोध सामग्रियों तक समान पहुँच सुनिश्चित करके नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की शोध क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है।

ONOS योजना के मुख्य उद्देश्य

- वैश्विक शोध तक पहुँच: यह योजना 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करती है, जिससे लगभग 8 करोड़ छात्र और शोधकर्ता लाभान्वित होते हैं।

- समावेशी शोध को बढ़ावा देना: यह दूरदराज और टियर 2-3 शहरों में संस्थानों सहित शोध संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।

- वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना: ONOS का उद्देश्य भारत के शोध समुदाय को वैश्विक विद्वान समुदायों के साथ एकीकृत करना है, जिससे वैश्विक भागीदारी बढ़े।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

- इनफ्लिबनेट द्वारा केंद्रीकृत समन्वय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक स्वायत्त केंद्र इनफ्लिबनेट, पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुँच का प्रबंधन और वितरण करेगा। यह देश भर के उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच को आसान बनाता है।

- डिजिटल पहुँच: शोधकर्ता और छात्र पत्रिकाओं तक डिजिटल रूप से पहुँच सकते हैं, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होगा और माँग पर पहुँच मिलेगी।

- सदस्यता कवरेज: 6,300 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो पूरे भारत में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है।

वित्त पोषण और वित्तीय रणनीति

- सरकारी आवंटन: 2025 से 2027 तक ONOS योजना के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की पत्रिकाओं के लिए सदस्यता शुल्क शामिल होगा।

- ओपन-एक्सेस प्रकाशनों के लिए समर्थन: सरकार भारतीय लेखकों को गुणवत्तापूर्ण ओपन-एक्सेस पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए सालाना ₹150 करोड़ आवंटित करेगी।

- चरणबद्ध वित्तपोषण: ONOS को चरणों में लागू किया जाएगा, जिसका पहला चरण जनवरी 2025 में शुरू होगा। इस चरण में पत्रिकाओं के लिए सदस्यता और प्रकाशन लागतों के भुगतान शामिल हैं।

ONOS के लाभ

- बढ़ी हुई शोध गुणवत्ता: भारतीय शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक शोध तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में अध्ययन की गुणवत्ता और गहराई में सुधार होगा।

- समान पहुँच: यह योजना सुनिश्चित करती है कि दूरदराज के स्थानों या छोटे शहरों में स्थित संस्थानों को भी प्रमुख शहरी केंद्रों के समान वैश्विक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो।

- वैश्विक मान्यता और सहयोग: यह योजना भारतीय शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करती है और भारतीय शोध की वैश्विक मान्यता को बढ़ाती है।

- लागत बचत: ONOS संस्थानों को महंगी व्यक्तिगत सदस्यताएँ खरीदने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे शैक्षणिक और शोध संस्थानों की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।

आगे की राह

- भारत के शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना: ONOS 2047 तक शोध में वैश्विक नेता बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नवाचार और अत्याधुनिक अध्ययनों को बढ़ावा देने में मदद करता है।

- अन्य पहलों के साथ तालमेल: ONOS अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) जैसी अन्य शोध पहलों का पूरक होगा, जिससे अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

- स्थायित्व और विकास: समय के साथ, ONOS में और अधिक शोध पत्रिकाएँ शामिल की जाएँगी और अपनी पेशकशों को बेहतर बनाने के लिए अकादमिक समुदाय से फीडबैक लिया जाएगा।

निष्कर्ष

- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना वैश्विक शोध संसाधनों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिससे भारत में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, यह वैश्विक शोध और नवाचार में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाएगा।

Tackling delimitation by reversing population control /जनसंख्या नियंत्रण को उलटकर परिसीमन से निपटना

Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Governance -Transparency & Accountability, Citizens Charters

Source : The Hindu

Context :

- Recently, the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, N. Chandrababu Naidu and M.K. Stalin, expressed their frustration over the proposed delimitation exercise, which might lead to their states losing parliamentary seats.

How Does Population Control Influence Delimitation?

- Population as the Basis for Representation: Delimitation exercises are based on the population count, which determines the number of seats allocated to states in Parliament.

- Southern States’ Success in Population Control: Southern states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh, which have achieved lower fertility rates, face the risk of reduced parliamentary representation.

- Demographic Divide: States with higher population growth (mainly in northern India) may gain more seats, leading to an imbalance in political representation.

What are the implications of current demographic trends on political representation?

- Seat Redistribution: The impending delimitation exercise, scheduled for 2026, may lead to a significant redistribution of Lok Sabha seats.

- Estimates suggest that states like Uttar Pradesh could gain up to 14 additional seats, while Tamil Nadu might lose several, decreasing its representation from 39 to potentially 30 seats.

- Federal Structure Concerns: The southern states argue that using population counts for political representation undermines the federal structure of India. They contend that it is unjust to penalize regions that have successfully managed population growth while rewarding those with higher growth rates.

What are the arguments for and against reversing population control measures during delimitation?

- Reversing population refers to attempts to increase fertility rates through incentives, aiming to counteract declining population growth trends.

Argument in favour of Reversal:

- Political Strategy: South political leaders advocate for incentivizing larger families as a means to maintain or increase political representation in light of the delimitation concerns.

- Cultural Context: There is a push to celebrate larger families as a cultural norm, with comments from leaders suggesting an exaggerated approach to family size as a humorous response to the delimitation threat.

- Argument against Reversal:

- Long-term Consequences: Experts argue that reversing fertility rates through incentives may not be effective or sustainable. Historical examples, such as China’s one-child policy, illustrate the challenges and unintended consequences of aggressive population control measures.

- Social Support Necessity: Encouraging higher birth rates without adequate social support for families could place additional burdens on women and society at large. Effective policies should focus on providing necessary support rather than merely increasing birth rates.

What reforms are necessary for a fair delimitation process? (Way forward)

- Equitable Representation Criteria: Reforms should consider not only population counts but also socio-economic characteristics, ensuring that regions with successful population management are not unfairly penalized in political representation.

- Stakeholder Consultations: Increased dialogue among stakeholders is essential to address concerns regarding the delimitation process. This could involve re-evaluating how political representation is determined based on demographic trends and regional development successes.

- Migration Policies: To address regional population imbalances, promoting migration could serve as a viable solution alongside revising how political representation is allocated based on demographic characteristics rather than sheer numbers alone.

जनसंख्या नियंत्रण को उलटकर परिसीमन से निपटना

संदर्भ :

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों एन. चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास पर अपनी निराशा व्यक्त की, जिसके कारण उनके राज्यों की संसदीय सीटें कम हो सकती हैं।

जनसंख्या नियंत्रण परिसीमन को कैसे प्रभावित करता है?

- प्रतिनिधित्व के आधार के रूप में जनसंख्या: परिसीमन अभ्यास जनसंख्या गणना पर आधारित होते हैं, जो संसद में राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या निर्धारित करता है।

- जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिणी राज्यों की सफलता: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य, जिन्होंने कम प्रजनन दर हासिल की है, उन्हें कम संसदीय प्रतिनिधित्व का जोखिम है।

- जनसांख्यिकीय विभाजन: उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य (मुख्य रूप से उत्तरी भारत में) अधिक सीटें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन हो सकता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर वर्तमान जनसांख्यिकीय रुझानों के क्या निहितार्थ हैं?

- सीट पुनर्वितरण: 2026 के लिए निर्धारित आसन्न परिसीमन अभ्यास से लोकसभा सीटों का महत्वपूर्ण पुनर्वितरण हो सकता है।

- अनुमान बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को 14 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु कई सीटें खो सकता है, जिससे इसका प्रतिनिधित्व 39 से घटकर संभावित रूप से 30 सीटों पर आ सकता है।

- संघीय संरचना की चिंताएँ: दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या गणना का उपयोग करना भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि उन क्षेत्रों को दंडित करना अन्यायपूर्ण है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है जबकि उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्रों को पुरस्कृत किया है।

परिसीमन के दौरान जनसंख्या नियंत्रण उपायों को उलटने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

- जनसंख्या उलटने का तात्पर्य प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयासों से है, जिसका उद्देश्य घटती जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तियों का प्रतिकार करना है।

उलटने के पक्ष में तर्क:

- राजनीतिक रणनीति: दक्षिण के राजनीतिक नेता परिसीमन संबंधी चिंताओं के मद्देनजर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने या बढ़ाने के साधन के रूप में बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने की वकालत करते हैं।

- सांस्कृतिक संदर्भ: बड़े परिवारों को सांस्कृतिक मानदंड के रूप में मनाने का दबाव है, नेताओं की टिप्पणियों में परिसीमन के खतरे के प्रति विनोदी प्रतिक्रिया के रूप में परिवार के आकार के प्रति अतिरंजित दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है।

उलटफेर के खिलाफ तर्क:

- दीर्घकालिक परिणाम: विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रोत्साहन के माध्यम से प्रजनन दर को उलटना प्रभावी या टिकाऊ नहीं हो सकता है। चीन की एक-बच्चा नीति जैसे ऐतिहासिक उदाहरण, आक्रामक जनसंख्या नियंत्रण उपायों की चुनौतियों और अनपेक्षित परिणामों को दर्शाते हैं।

- सामाजिक समर्थन की आवश्यकता: परिवारों के लिए पर्याप्त सामाजिक समर्थन के बिना उच्च जन्म दर को प्रोत्साहित करना महिलाओं और समाज पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। प्रभावी नीतियों को केवल जन्म दर बढ़ाने के बजाय आवश्यक समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? (आगे का रास्ता)

- समान प्रतिनिधित्व मानदंड: सुधारों में न केवल जनसंख्या गणना बल्कि सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सफल जनसंख्या प्रबंधन वाले क्षेत्रों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अनुचित रूप से दंडित नहीं किया जाता है।

- हितधारक परामर्श: परिसीमन प्रक्रिया के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए हितधारकों के बीच बढ़ी हुई बातचीत आवश्यक है। इसमें जनसांख्यिकीय रुझानों और क्षेत्रीय विकास सफलताओं के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका पुनर्मूल्यांकन करना शामिल हो सकता है।

- प्रवासन नीतियां: क्षेत्रीय जनसंख्या असंतुलन को दूर करने के लिए, प्रवासन को बढ़ावा देना एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है, साथ ही केवल संख्या के बजाय जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवंटित करने के तरीके को संशोधित करना भी एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है।